ツインストロボシステムとディフューザー

昆虫撮影において、ツインストロボシステムは、欠かせない重要なアイテムです。近年になって、製品もやや増えて、その選択肢に多少の広がりがありますが、純正品のまま使用して、使いやすいものはないというのが、私にとっての現実です。レンズ交換での付け替えや、光源位置のフレキシビリティーなど、多様な用途に対応させていくには、やはり改造していくしかないのでしょう。いろいろ工夫して使いやすく、さらに光線を柔らかくとか、そんな工作も楽しみながらやっています。

オリンパスのOM-1 90mmMacro STF-8で、以前に組み合わせた例を以下にアップしています。

それなりの使用頻度で、自作のディフューザーもすっかりボロボロになり、補修しながら使っていましたが、いよいよ限界に達しました。そのほか、コントローラーに両面テープで取り付けたストロボシューもはがれ、正面右側発光部のブラケットも、曲げ加工部が折れるという事態となり、しばらくこのシステムはお休みしておりました。やはり、フィールドで使うシステムは、頑丈さが要求されます。

シーズンオフで、少し工作に時間を使いつつ、問題点の解消を試みながら、システムをリニューアルしてみました。

問題のディフューザーですが、クリップオンストロボ用の既製品を加工し、アルミのステーで取り付けました。ちなみにディフューザー内部には拡散板があり、二重構造です。

広角レンズ使用時の、コントローラーに発光部を付け替えた時のストロボシュー部分ですが、塩ビ板を加工したベースにSmallrig製コールドシューをがっちりネジ止めし、その塩ビ板とコントローラー本体をマジックテープで固定しました。発光部のグースネックとダブルボールヘッドの重量がそれなりにありますから、このマジックテープの弾力の遊びが、重心負荷を吸収してくれます。貼り付け面積も大きくしたので、もう、剝がれることはない?・・・はずです。

正面右側発光部の取り付け部には、Ulanzi製ダブルボールヘッドを挟み、発光部の自由度が増しました。金属部品なので、強度と引き換えに重量は重くなりましたが・・・

繰り出しができるグースネックは、LOCーLINEの1/4でしたが、重心負荷がかかる根元部分を1/2に変更しています。さて、野外撮影を前提として、こだわりたかった発光部の自由度と、ディフィーズ効果を検証しました。

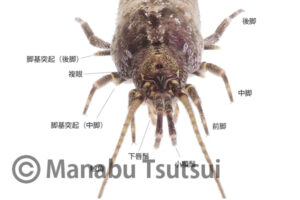

マイクロフォーサーズでの90mmレンズは35mm換算で180㎜相当です。クワガタムシ程度の昆虫をそれなりの大きさに撮るには、ワーキングディスタンス(レンズ先端から)が30-40cm程度が一般的です。被写体から発光部の距離は、2灯ほぼ同等ですが、繰り出した逆光とフロントの光量比は2:1です。逆光をやや強めにし、立体感の演出に効果的です。

そもそも、オリジナルディフューザーの効果はいかなるものかが気になります。

発光部は正面やや上方からの2灯とし、ディフューズの光量ロス分はコントローラーで調整し、同じ露出にしています。自作ディフューザーの光量ロスは1.5絞り分ほどです。

STF-8には純正ディフューザーが付属しています。発光部からの距離は極めて近いので、ディフューズ効果はほとんどありません。

最後にオリジナルディフューザーです。やや艶のあるフィギアですが、体表のテカリ具合に大きな差は出ませんでした。表面反射の強い被写体であれば、さらに、シート状のディフューザーを手持ちでかましたほうが結果がよいでしょう。影の付き方ではそれなりのディフューズ効果は認められます。やや黄ばみがあるのは、ディフューザーの素材の色の影響です。

スタジオのBOXライト3灯との比較です。光源の柔らかさではかないません。

あくまでも、フィールドカメラのストロボシステムとして、どこまで理想を求めるかという挑戦です。