セミヤドリガ

ぐんま昆虫の森を歩きました。雑木林を抜ける風には涼しさが感じられます。夏のセミが終盤のこの季節、セミヤドリガの幼虫を背負ったヒグラシに出合いました。

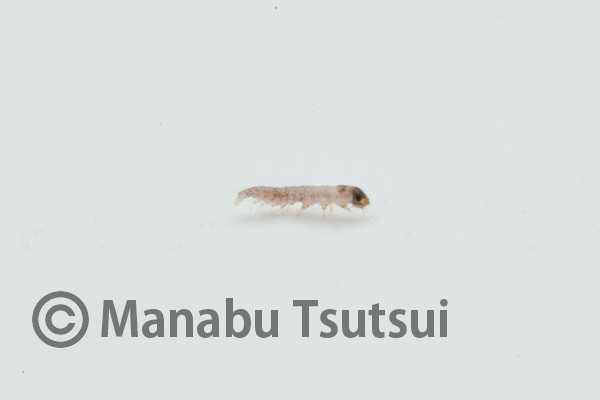

寄生性で蛾類としては特異な生態をもつセミヤドリガですが、注目すべきは過変態です。白く目立つ1㎝ほどの幼虫は終齢で、しがみつくために特化した胸脚と腹脚がありますが、歩行は得意ではありません。しかし、セミに乗り移らなければならない1齢期のみは、歩行が得意な脚の構造を持っています。この生活史はよく調べられつつも、未解明な部分も残します。この生活史の要となる1齢幼虫の形態がはっきりとわかる画像を見たことがなく、これは撮影してみたいと過去に挑戦しました。

成虫は秋に羽化してすぐに産卵し、卵を得ることはたやすいのですが、卵期間は10-11カ月に及びます。この期間をどう保存するかが難しく、何度となく失敗しながら、2022年にやっと1齢幼虫を撮影することが出来ました。

1mmほどの微小は幼虫は、腹脚は使わず胸脚のみを使って盛んに歩き回ります。接地しない腹部は刺毛によって支えられていて、速く歩行するために理にかなった構造をしています。

セミにうまく乗り移りさえすれば歩きまわる必要がなく、2齢期へ脱皮後はウジムシ型となり、糸を張り巡らした台座にしがみつきながら、セミの体液を吸って急成長するのです。