高崎市方面 散策

高崎市の南東部、神流川と烏川の合流するあたりの新町の河川敷に向かいました。「ウスバカマキリいるかな?」くらいのそれほど大きな目的もなく、地図を見ながら、河原の近くまで行けそうな道を探りつつ、河畔林にたどり着きます。

竹藪と放置された古タイヤがあり、車を降りたとたんに蚊の猛攻です。せっかく来たので、開けた草原に抜けてガサガサとかき分けますが、目に留まる虫は少なく、そのまま河畔林の脇を通って戻る最中でした。蚊に刺されるばっかりで成果なしと思っていたところで、林縁のトウネズミモチの枝先でサザナミスズメ(改めシモフリスズメ)の幼虫が見つかります。

周囲では同じ世代が3匹見つかります。まあ、かゆい思いをしたけどいいものが見られたと思います。

(10/8追記)アップ早々に蛾の師匠 横田光邦さんから誤同定のおしらせメールが届きました。硬そうな尾角と、顆粒の付き方からシモフリスズメでした。確かにサザナミスズメとは体型も違います。経験上、トウネズミモチにいたという先入観から、疑いもせず決めつけていました。まだまだ勉強が足りません。

その後、玉村町の水辺の森公園に移動します。

ムクツマキシャチコが多い場所ですが、幼虫の発生期は過ぎていて、まったく見られませんでした。カジノキが多く、ギンボシスズメ幼虫のポイントですが、これもまったく見つからず、フクラスズメだけはたくさんいました。

さてさて、やや遠出をしましたが、どうも成果はいまひとつです。

その後、北に向かい、利根川の橋を渡ってほど近い玉村町北部公園に寄ってみます。環境的には、市街地と水田地帯の境界にあるよく管理された公園です。

着いてそうそう、トイレに立ち寄って意外なものと遭遇します。

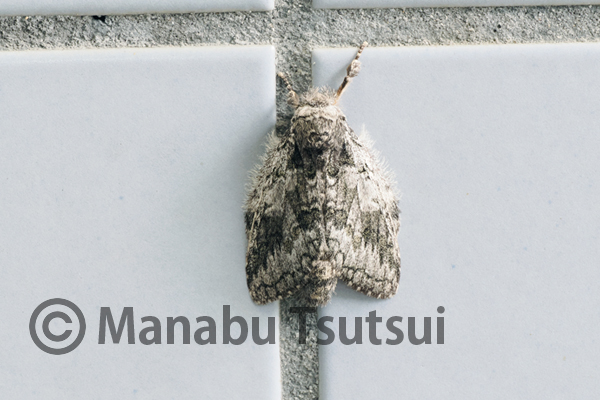

プライヤアオシャチホコが壁に張り付いていました。

ぐんま昆虫の森でも、それほど多くない種です。公園内には奇主植物のクヌギやアベマキがありますが、生息環境的にはかなりイレギュラーな種です。

そして、ポプラのような高木が見えたので、オオモクメシャチホコの幼虫か繭でもあるかと期待します。

樹形はポプラに似ていますが、樹皮と葉の形は明らかに異なります。後に調べてポプラと同じヤナギ科ヤマナラシ属のギンドロだとわかります。

その幹を眺めていて見慣れないケンモンガが張り付いています。その場ではわからず、これも後に調べてアサケンモン(改めシロシタケンモン)でした。関東以西が分布域の温暖地の種ですから、北関東では稀ではないかと思います。

(10/8追記)またしても誤同定が!シロシタケンモンでした!これも横田さんのご指摘で気付きます。

その後、オオモクメシャチホコの空繭が見つかります。市街地でもポプラがあれば生息するという、ポプラとセットみたいな蛾です。

シラカシの幹にカトカラが張り付いています。昼間の散策で、こんなに蛾類成虫と遭遇できるのは稀です。もしやコシロシタバ?と思いながら、ケースに入れて確認しつつ、翅を開いた状態で、うまく幹に張り付いてくれました。

全国的にレッドデータの掲載が多く、平地のカトカラ属としては少ない種です。

市街地公園のイメージとは全く異なるこの成果の検証としては、利根川の河畔林から約300mという位置関係からかと思います。その間は住宅地ですが、蛾の飛来できる距離として、回廊が成り立っているのでしょう。

さて、ここから蛾類幼虫発見のラッシュがはじまりました。

何やら雑然とした植え込みの中に、巨大なスズメガ幼虫が見つかります。

ほどよく茶色が入り混じった美しい緑色のシモフリスズメの幼虫です。それにしても食べている植物は何でしょう。細かい枝ばかりが目立ち葉は小さく、大食漢のスズメガ幼虫の腹を満たすには大変そうです。「モクセイ科公園植栽」「低木」とかいろいろ調べてみましたがわからず、困ったときの蛾の師匠 横田さんに画像を送りました。即答「オウバイかオウバイモドキ」と回答がきます。蛾に詳しいということは植物にも詳しいという知識の幅には脱帽です。

その横にはハギの大きな株があり、のぞき込むとトビイロスズメの幼虫が見つかります。「ここにも!ここにも!」5匹は見つかりました。

そして、花穂近くに細長いヤガ科幼虫が目立ちます。

おそらくオオウンモンクチバの幼虫です。近似種のウンモンクチバがいますが、斑のないすっきりとした体色の特徴からオオウンモンクチバとしておきます。

そして、そろそろと駐車場へと向かう途中の鉄柵にからんだヘクソカズラで、ホシホウジャクの幼虫が見つかります。かなり濃い褐色の個体です。

OLIMPUS OM-1 90mmMACRO ISO2000 SS1/250 F7.1

結果的に、市街地の公園が大当たりの散策でした。