イシノミを探して

9/15にぐんま昆虫の森内でヒトツモンイシノミを発見して以降、ちょっとした私的イシノミブームです。発見したシラカシの幹は、かつて、ヒトツモンイシノミを見つけた環境とは異なり、どうしてあの場所にいたかが気になりました。幹には2個体いましたから偶然とも言い難い状況だったと考えています。その後、発見場所に再び向かい、周囲も含めて探しましたが、まったく見つかりません。発見時の前日は雨で、樹皮がやや湿っていたことから、同じ条件となったときに再度、探してみようと考えています。

9/22ウスバカマキリを探しに東京方面へ出かけたついでに高尾山を散策しました。湿潤な林道に沿ってある、いかにもイシノミがいそうな岩肌をのぞき込むと、その姿がありました。

撮影してから拡大表示して種名を確かめるとヤマトイシノミでした。ヤマトイシノミは体色の変異がややありますが、ヒトツモンイシノミでは、腹部は背面末端の紋が中心部に一つあることで識別できます。

私としては意外で、高尾山からほど近い津久井郡の道志川で、かつて見つけたのがヒトツモンイシノミでしたから、どんな棲み分けがあるのか気になりました。

そんなこともあり、15年前にヒトツモンイシノミを見かけた道志川のほとりに出かけました。

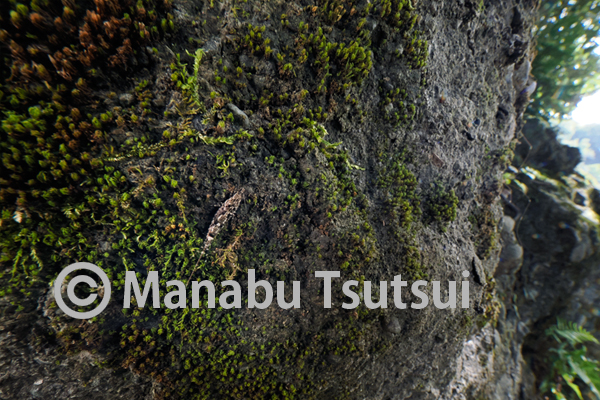

環境におおきな変化はなく、川岸の岩場には地衣類や蘚苔類が目立ちます。落ち葉の下の隠れていたり、張り付いていても目立たない姿ですから、「フッ」と息を吹きかけて、動くものがいないか確かめながら探します。

ほどなくして、その姿がありました。昔と変わらない情景が残っていたことに安堵します。

周辺一帯のコンクリート護岸も含めて、安定的な多産地であることが確認できました。高尾山の岩場と比較して、やや乾いた場所にも多産している印象はありますが、環境的な大きな違いがあるようには感じませんでした。

この2種の分布は、今後、行く先々で探しながら検証してみたいと思います。関東圏にはオカジマイシノミも分布しているようで、いつか見てみたいと思いながら、冬の樹皮めくりでの発見を期待します。

三脚を構えられそうな位置で静止する個体を見つけ、深度合成で顔のアップを撮ってみました。

その撮影中、岩場の裾に張り付くトゲナナフシが見つかります。

午後は、津久井湖城山公園に向かいます。