ぐんま昆虫の森 散策

葉の色付と落葉が、あわただしく進む季節です。お昼ごろからぐんま昆虫の森を歩きます。

常設のライトトラップをのぞき込むと、ウスタビガがたくさん入っていてピークのようです。

例年よりも発生が遅い気がします。こんなにライトに集まるのに、昼間の雑木林で見つかることはほとんどありません。

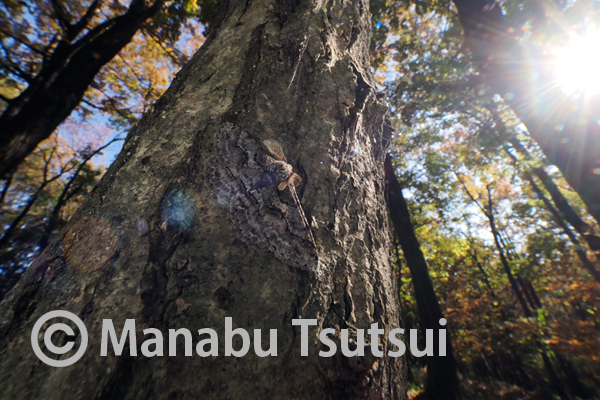

同じ時期に現れるチャエダシャクは、幹に張り付いていてよく目に付きます。

オスの触角はまさに羽毛状です。

クロクサアリが、エノキの幹からにじみ出た微量の樹液に執着していました。

この場所は、以前にヤノクチナガオオアブラムシとクロクサアリの大きな集団が見られた場所です。

アブラムシの姿はなく、おそらく口吻を刺していたであろう場所からにじみ出た樹液です。

周辺では、カシノナガキクイムシが穿孔したコナラの幹から、樹液がかなり滲出していますが、クロクサアリが集まる姿は見られません。

アブラムシを介さなくても、エノキの樹液には、なにか魅力があるのでしょう。

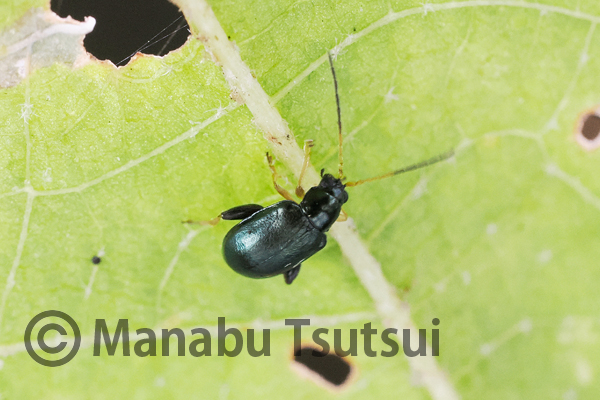

堤池のほとりにあるアカメガシワの葉には、小さな穴がたくさん空いていることが、以前から気になっていました。

アカメガシワは園内に多いのですが、この木に限って、極端に穴が目立ちます。

こういった食跡はハムシ類と想像がつき、なんとなく覗き込んだこともあったのですが、夏の名残で、すでにその姿はないであろうと思っていたところでした。

よく見ると、小さな甲虫が!

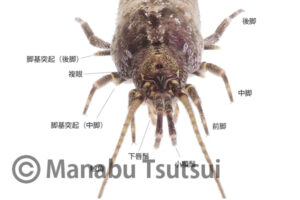

後脚が発達していたのでノミハムシであることはわかります。「アカメガシワ」「ノミハムシ」で調べると、すぐに「サメハダツブノミハムシ」の種名が判明しました。

体長2.5mmほどでの小ささです。

3時を過ぎるとすっかり日も傾き、西日が照らす雑木林の色づきを見ながら、季節の移り変わりを実感します。